- 調査旅程の概要

- 湖南省博物館

- 長沙市文物考古研究所

- 湖南省文物考古研究所

- 長沙市文物考古研究所分室

『戦国楚簡研究2006』(『中国研究集刊』別冊特集号〈総四十一号〉)掲載

平成十八年十二月 二三九―二六八頁

四、湖南省文物考古研究所

(二〇〇六年九月四日 午前九時二十分~十二時訪問)

九時過ぎにホテルを出発し、長沙市東風路129号にある湖南省文物考古研究所に向かう。この研究所は一九五六年に湖南省博物館の附属研究所として発足したが、一九八六年に独立して現在に至っているという。我々一行を出迎え、所内を案内してくれたのは張春龍先生である。まず張先生の部屋で我々の著作を進呈して挨拶を交わす(写真1)。そのあと張先生は、パソコンの画面に里耶秦簡の発掘記録を映し出して、詳しく説明してくれた(写真2)。

川岸近くに多数の方井が密集する発掘現場の状況や、泥の中に折り重なった木簡が取り出される光景などは、初めて目にするもので実に興味深い。墓の発掘とは異なり、狭い井戸の場合は、人間が内部に入り込んで出土品を取り出すスペースがないため、井戸の側面を切り取って、脇から板を水平に差し込んで木簡を取り出したとの説明には、なるほどと納得させられた。未発掘の井戸が相当数残っているそうで、今後さらに膨大な数の木簡が出土するものと思われる。

里耶秦簡

パソコン画面を使った説明が終了したのち、別室に移動して里耶秦簡十五点の実物を見せてもらう(写真3)。両面をプラスチックで挟んだ状態の秦簡は、すべて公開済みの有名なものばかりであったが、実際に手に取ると、やはり興奮を抑えきれない(写真4・5)。我々は穴のあくほどしげしげと木簡を眺めながら里耶秦簡について語り合っていたのだが、張先生はふと慈利楚簡についても言及され、この建物内に保管されていると話された。

写真1 湖南省文物考古研究所(左から二番目が張春龍氏)

写真2 里耶秦簡発掘の説明

写真3 里耶秦簡

写真4 里耶秦簡の実見(右から湯浅邦弘、福田哲之、張春龍氏、郭丹)

写真5 里耶秦簡の実見(左から浅野裕一、福田一也、竹田健二)

写真6 慈利楚簡の実見

慈利楚簡

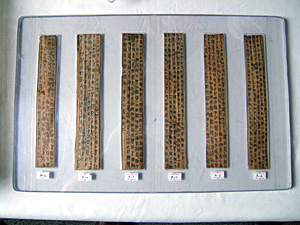

我々は事前にその情報を掴んでいなかったので、驚くと同時ににわかに色めきだち、是非それを見せて欲しいと頼み込む。すると張先生はただちに快諾してくれ、我々をさらに保管庫と続きになっている部屋に案内し、係りの人に保管庫から運び出して我々の前にならべさせた。ガラス管に入れられた慈利楚簡は、長簡が十四枚、短簡が二十七枚で、我々は各自それを手にとって直接観察する(写真6)。竹簡の表面はやや黒ずんでいたが、そこに記される文字はまさしく典型的な戦国期の楚文字で、郭店楚簡や上博楚簡の文字と瓜二つの印象を受けた。

張先生の説明によれば慈利楚簡の内容は、『国語』呉語と『逸周書』大武篇(大武解第八)、それに管子に関わるものの三種に大別されるという。また副葬時期は前三〇〇年から前三一四年の間だという。張先生は比較的保存状態の良い竹簡を手に取って、これが呉語に見える呉王の発言を記した部分に該当するといった具合に、詳しく説明してくれた。

この慈利楚簡は張先生がほぼ独力で整理と解読に当たっているとの話だったので、報告はいつ頃公刊される予定なのか訊ねたところ、竹簡の保存状態が極めて悪く、解読が困難を極めているため、公刊の目途は全く立っていないとの回答だった。

慈利楚簡の意義

これまで慈利楚簡に関する確かな情報は、最初に『文物』一九九〇年第一〇期に載った発掘簡報以外には、ほとんど日本に伝わっていなかった。だが今回の訪問で判明した慈利楚簡の内容は、古代思想史を研究する上で極めて重要な意義を持つ。そこで慈利楚簡の意義について、以下に若干の説明を加えて置く。

王充が「国語は左氏の外伝なり」(『論衡』案書篇)と述べるように、古来『国語』と『左伝』は、ともに左丘明の作であるとして、両者の間に姉妹篇としての密接な関係を想定するのが伝統的な考え方であった。だがこうした見方に対しては、『左伝』を劉?の偽作と断定する清末公羊学派を始めとして、様々な異論も出され、議論百出の状況が続いてきた。

スウェーデンの言語学者カールグレンは、『左伝真偽考』の中で多くの古典籍における助詞の使用法を比較・分析し、『左伝』と『国語』は先秦の古書であり、かつ両者は同一グループの著作としての特異な共通性を備えるとの結論を提出した。このカールグレンの研究成果は、両者が先秦に同一系統の人々によって、ほぼ同時期に編集されたことを、語法の上から改めて裏付けたものである。

しかしこれに対しても様々な異論が唱えられ、さらには近年に至り、『左伝』は前三二六年に韓の宣恵王が称王して以降、韓の朝廷で王権正統化理論として作られたとする珍説まで飛び出す有様で、議論はいまだ決着を見るに至っていない。今文公羊学派の妄説は論外としても、春秋末なのか、戦国前期なのか、中期なのか、後期なのかといった問題がなお残されており、またもともとの材料となった史料が書かれた時期と、最終的に今の形に編集された時期との間に、どれ位の時間差があるのかといった問題も依然として残されているのである。

こうした学界の状況を踏まえるとき、慈利楚簡の発見は極めて大きな意義を持つ。前三〇〇年から前三一四年の間に副葬されたとされる慈利楚簡中に、『国語』呉語が含まれていた事実は、原著が成立してから転写を重ねて世間に流布し、その一本を墓主が入手したのち、死後に副葬されるまでの時間差を考慮すれば、『国語』が戦国中期(前三四二~前二八二年)より前、戦国前期(前四〇三~前三四三年)の早い段階に、すでに成書されていた情況を明確に実証する。

呉語は前四九四年の会稽山における越王勾践の降伏から筆を起こし、前四七三年の呉の滅亡までを記録する。そこで呉語が編集された時期は、前四七三年以降となる。また『国語』が記録する最後の歴史的事件は、前四五三年の知伯氏の滅亡であり、この点は『左伝』も全く同様である。したがって『国語』が今の形に編集されたのは、前四五三年以降、前四〇四年に至る春秋末から、戦国前期にかけての時期となる。

そして上述した『国語』と『左伝』の密接な関係を考慮すれば、『左伝』が今の形に編集された時期も、ほぼそれと同じ期間内に収まると推定される。つまり 『国語』も『左伝』も、春秋末から戦国の初めにかけて、すでに成書されていた可能性が高くなってきたのであり、両者の成書年代を戦国中期以降に引き下げる行為は、もはや不可能になったと言わなければならない。『左伝』を劉?の偽作と断定する清末公羊学派の主張が完全に否定されるのはもとより、『左伝』を前三二六年に韓の宣恵王が称王して以降、韓の朝廷で王権正統化理論として作られたとする平勢隆郎氏の所説もまた、成り立つ余地のないことが確実になったのである。

それでは『逸周書』大武篇が慈利楚簡中に含まれていた事実については、どのような意義が存するであろうか。『逸周書』は『漢書』芸文志・六芸略には「周書七十一篇」と著録され、班固自注は「周史記」と注記する。伝世本もやはり篇名のみを残す十一篇を含めて七十一篇を存する。『漢書』の顔師古注は、「劉向云く、周の時の誥誓・号令なり。蓋し孔子論ずる所の百篇の余なり」と記すから、劉向は周時の誥誓・号令の類で、孔子が百篇尚書を編集した際に、尚書に収録されなかった残余だと考えたらしい。

その後『隋書』経籍志・雑史類が「周書十巻。汲冢書。似仲尼刪書之餘」と記すに及んで、西晋の太康年間に不準が魏の襄王(在位¨前三一八~前二九六年)もしくは安釐王(在位¨前二七六~前二四三年)の墓から盗掘した汲冢竹書と結びつけられ、それ以降は『汲冢周書』と称されるようになった。『晋書』束晳伝は汲冢竹書の中に「周食田法、周書、論楚事」などがあったと記すが、『隋書』経籍志は『漢書』芸文志の「周書」と汲冢竹書の「周書」を同じ文献と考えたのであろう。

だが王応麟が「必ず班・劉・司馬・鄭・許の見る所なり。之を汲冢に繋くるは其の本を失えり」(『玉海』巻二十七)と、『四庫提要』が「周書は汲冢に出でず」と指摘するように、班固・劉向・司馬遷・鄭玄・許慎といった漢代の人間がそれを見ている以上、『逸周書』を汲冢竹書の「周書」と同一視したのは、『隋書』経籍志の完全な錯誤だとしなければならない。そこで以後『汲冢周書』の書名は用いられなくなり、『逸周書』の書名が一般的となって今日に及ぶ。

『逸周書』の成立時期については、戦国期の処士の偽託とする点で、諸家の見解はほとんど一致している。これに対して姚際恒『古今偽書考』は、「殆ど漢の後人の為れる所なり」と漢代偽作説の立場を取る。また津田左右吉『儒教の研究 二』(『津田左右吉全集』第十七巻・岩波書店)も、「「周官」は燕義、昏義、射義、盛徳、の諸篇、が書かれ竝に逸周書が編述せられた前に存在したことになる。さすれば、これらの書の述作が假に前漢末のおし迫つた時分のことであつたとしても、「周官」はそれよりもいくらか前に書かれてゐなくてはならぬ」(四七八頁)と、前漢末の成立とする。さらに森三樹三郎『上古より漢代に至る性命観の展開』(創文社)も、「漢代に成立した経書のうち、性命の問題を包藏しているのは、主として禮記であり、これに並ぶものに大戴禮記および逸周書があげられる」(一五八頁)と、やはり漢代の成立とする。

また『逸周書』の基本的性格については、『尚書』周書に準ずる尚書類とする見方や、周時の歴史記録として史類に分類する見方などがあって、いまだに定見がない。このように文献の基本的性格すら判然としない事情が災いして、谷中信一氏の一連の研究(「『逸周書』の思想と成立について」『日本中国学会報』第三十八集など)を除いては、専論はほとんど提出されてこなかった。だが慈利楚簡の発見によって、その成書年代が稷下の学士が活動した戦国中期より前、遅くも春秋後期から戦国前期にかけての時期であったことが確定したわけで、今後はこうした前提に立って『逸周書』の研究を進める作業が可能となったのである。

管子に関わる竹簡は相当の数に上るそうだが、直接伝世の『管子』と重なる文献ではないとの話であった。上博楚簡の『競建内之』や『鮑叔牙與隰朋之諫』なども、斉の桓公と鮑叔牙や隰朋との物語であるが、『管子』と直接の繋がりはない。恐らく前六四三年に桓公が死去したのち、春秋後期から戦国初頭にかけて、桓公とその臣下たちをめぐる物語が斉で大量に著作されたと思われ、その一部が慈利楚簡中に含まれているのであろう。

『文物』一九九〇年第一〇期に掲載された「湖南慈利石板村三六号戦国墓発掘簡報」によれば、三六号楚墓は石板村の戦国墓地の中では最大級の墓で、墓制や副葬品の分析から、戦国中期前半の下大夫クラスの墓だと推定されている。

また出土した竹簡には一枚の完簡もなく、残簡で四五五七片を得たという。完簡の長さは推定四十五センチメートルで、それを基準に推計すると、約八〇〇枚から一〇〇〇枚の竹簡が副葬されていただろうという。竹簡の内容について「簡報」は、あくまでも初歩的な整理による推測だと断りながら、呉越二国の歴史が主で、黄池の会盟や呉越争覇などの記事が見られるとした上で、『国語』や『戦国策』、『越絶書』などと重なる文献の可能性があると予測している。

今回の訪問によって、慈利楚簡の内容が『国語』呉語と『逸周書』大武篇、それに管子に関する文献であることが明確になった。上述したように、この結果は古代思想史研究に極めて重要な意義を有しており、我々にとって大きな収穫となった。協力して頂いた張先生に深く感謝の念を表したい。

(浅野裕一)

中国出土文献研究会

中国出土文献研究会